Vamos a ponernos en el supuesto de que no es navidad, ni que tampoco hay tres sillas vacías en esa mesa tan absurdamente llena de viandas que nadie más que tú y yo vamos a comer porque tu hermana sólo puede ingerir papilla por el tubo que le llega hasta el estómago. Vamos a ponernos en el supuesto de que no tienes la espalda reventada de cuidar enfermos y el alma destrozada por ver cómo se extinguían en tus brazos. Vamos a ponernos en el supuesto de que no estás sola y subyugada por la ciática y la nostalgia del amor de tu vida, y de tu propia vida que cada año se apaga un poquito más. Vamos a ponernos en el supuesto de que yo nunca me marché, que siempre he sido la hija pródiga, que nunca te di un solo motivo para llorar. Vamos a imaginarnos que tienes veintiseis años y has sacado a la calle tu belleza lozana y retadora, y tus ojos inmensamente azules iluminan el Paseo de Recoletos. Y todo son promesas. Y la vida es un gato de Cheshire detrás de cada sombra, sonriendo zalamero a cada paso de tus tacones bien abrillantados. Vamos a imaginarte así, flotando en la nube de tu juventud, segura, esplendorosa. Vestida con tus mejores galas, desafiante, casta, fuerte, inasequible al desaliento. Inocente. Ignorante del futuro imperfecto. Vamos a ponernos en ese supuesto, y vamos a congelar el tiempo. Y ahora déjame empaquetarlo con lazos de estraza y regalártelo para que vivas en él, hasta el fin de tus días.

Vamos a ponernos en el supuesto de que no es navidad, ni que tampoco hay tres sillas vacías en esa mesa tan absurdamente llena de viandas que nadie más que tú y yo vamos a comer porque tu hermana sólo puede ingerir papilla por el tubo que le llega hasta el estómago. Vamos a ponernos en el supuesto de que no tienes la espalda reventada de cuidar enfermos y el alma destrozada por ver cómo se extinguían en tus brazos. Vamos a ponernos en el supuesto de que no estás sola y subyugada por la ciática y la nostalgia del amor de tu vida, y de tu propia vida que cada año se apaga un poquito más. Vamos a ponernos en el supuesto de que yo nunca me marché, que siempre he sido la hija pródiga, que nunca te di un solo motivo para llorar. Vamos a imaginarnos que tienes veintiseis años y has sacado a la calle tu belleza lozana y retadora, y tus ojos inmensamente azules iluminan el Paseo de Recoletos. Y todo son promesas. Y la vida es un gato de Cheshire detrás de cada sombra, sonriendo zalamero a cada paso de tus tacones bien abrillantados. Vamos a imaginarte así, flotando en la nube de tu juventud, segura, esplendorosa. Vestida con tus mejores galas, desafiante, casta, fuerte, inasequible al desaliento. Inocente. Ignorante del futuro imperfecto. Vamos a ponernos en ese supuesto, y vamos a congelar el tiempo. Y ahora déjame empaquetarlo con lazos de estraza y regalártelo para que vivas en él, hasta el fin de tus días.

lunes, diciembre 26, 2005

El regalo

domingo, diciembre 11, 2005

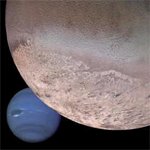

La luz de Neptuno

Fue todo tan típico.

El día que se le acabó el tiempo llevaba medias de rejilla, un vestido negro con imperdibles y las Doctor Martens apropiadamente desteñidas.

Aunque su madre vigilaba las irregularidades en su armario con el olfato de un lince, las Doctor Martens habían conseguido sobrevivir porque, al fin y al cabo, venían bien en invierno y la suela de goma evitaba deslizarse por el hielo en las carreras contrareloj para no llegar tarde al instituto. Pero sólo si estaban adecuadamente embetunadas y pulidas. Unas DocMartens no pueden pulirse ni embetunarse. No pueden sustituirse los cordones gruesos por otros. El desconchamiento se muestra como un pequeño trofeo y el empalme de los cordones con orgullo. Unas DocMartens bien gastadas son parte del alma.

Pero su madre no lo había entendido nunca.

El vestido lo había encontrado en una tienda del Ejército de la Salvación en un viaje a Toronto. Era muy sobrio, de lana fina gris oscura y algo pelada, con cuello abotonado y un poco de vuelo en la falda hasta las rodillas. Le gustaba pensar en la muchacha decente que lo habría donado tras usarlo en algún funeral. Seguramente se lo habría puesto con un collar de perlas jóvenes y zapatos de charol. Olía a polilla, y eso le encantaba. Su madre había insistido en tirarlo a la basura en cuanto lo vio.

- Me ha costado treinta dólares y no pienso dejarte que lo toques.

- Es horroroso. Seguro que tiene pulgas.

- Me lo pondré sólo en casa.

Esa mañana había rescatado el vestido de un arcón, había pegado varios tirejetazos a la falda sujetándolos con imperdibles, y se había puesto unos vaqueros por debajo, tapándolo todo con un enorme abrigo gris, el abrigo anteanorexia. Al salir de casa, se quitó el betún de las DocMartens con un pañuelo de papel y escarbó un poco en el cuero con una piedra. Había que estar a la altura de las circunstancias, porque una voz muda le susurraba que el tiempo se le había terminado.

La jornada escolar fue como cualquier otra, con la excepción de que era un día de luto.

Sin saberlo, se había despedido de todos en silencio. Uno a uno les había ido saludando con un leve ademán de la cabeza y una sonrisa congelada. No hubo más que un par de “qué hay” sorprendidos. No hacía falta más. Cuando el tiempo se te acaba no hay tiempo para las ceremonias. Las horas pasaron dentro de la rutina habitual, las clases sucediéndose como las paradas de un tren. A la hora de comer se comió su sándwich de pavo y su manzana y curiosamente no se sintió culpable. Ni siquiera tiró el pan. Se subió el cuello del abrigo, se acercó a un banco del parque, apartó un poco de nieve con la mano y se sentó a perseguir los destellos de las ramas congeladas de los árboles.En las tardes de invierno la luz parecía que no acababa de llegar. Se quedaba a medio camino, como atragantada entre los matices grises del cielo. Sólo aparecía en forma de destello sobre el hielo y se iba apagando poco a poco en el atardecer.

Dos clases más, dos últimas paradas. Entre medias compartió un cigarro clandestino en el lavabo con la rubita pecosa, que dos meses después moriría de asma. El chico pelirrojo, el otro amigo y final de la colección, les contó a la salida que le habían metido una ardilla muerta en la consigna. Ella se rió más de lo que debería.

- Métela en formol y regálasela a la profe de mates.

- Métetela tú donde te quepa.

- Me voy a casa. Acordaros de mi.

- ¿Para qué?

- Porque el tiempo se acaba.

Volvió a casa chapoteando en el aguanieve y siguiendo los distintos ángulos que las farolas proyectaban en su sombra.

Entró en su casa aterida de frío y corrió a despojarse del traje ceremonial antes de que la vieran.

Se duchó, se puso el camisón de algodón blanco, y se tumbó en la cama a mirar el techo durante dos horas.

Cuando su padre llamó a la puerta casi podía tocar el techo con la mano.

- Nos vamos a cenar con los tíos.

- Vale.

- ¿Vas a comer algo?

- Sí.

- Tu madre te ha dejado la cena en el horno.

- Vale.

- Ya tienes el teléfono si quieres algo.

- ¿Papá?

- ¿Sí?

- ¿Sabes que la luz que refleja Neptuno tarda 4,3 años en llegar hasta la tierra? Lo aprendí hoy en clase de ciencias.

- ¿Y vas a esperar ahí a que llegue?

- Sí.

- Vale.

- ¿Papá?

- ¿Sí?

- Tengo diecisiete años. En este tiempo la luz de Neptuno ha realizado el ciclo 3,95 veces. Falta muy poco para que llegue a cuatro. Está casi aquí.

- Nos vamos. Ya sabes dónde está el número de teléfono.

- Sí.

El silencio. El silencio siempre es el preludio de algo. En verano se sabía cuando había peligro de huracán por el silencio aterrador que cubría todo el pueblo bajo un cielo gris premonitorio y seco. El aire no se movía. Los animales se congelaban. Las ardillas se quedaban quietas, hechas una bolita en lo alto de los árboles; los zorros se agazapaban como estatuas a la entrada de sus madrigueras; los pájaros se juntaban en hileras estáticas sobre las ramas de los árboles, sujetándose unos a otros en silencio; los ciervos se escondían en los llanos del bosque. En esas ocasiones se encerraba en el sótano con sus padres, bajo las vigas de la casa, y su padre les contaba historias de cuando era niño durante la guerra y se escondía con sus hermanos bajo la mesa cada vez que sonaban los misiles.

Pensó en cien mil misiles volando por el cielo invernal.

Desde la cama podía ver los copos de nieve estrellándose contra la ventana y deslizándose como lágrimas que formaban surcos a lo largo del cristal.

Empezó a llover sobre sus mejillas.

Pensó en Neptuno.

Pensó en los ciclos infinitamente finitos del tiempo.

Le pesaba. Estaba aplastada como una hoja de árbol en otoño bajo los pies de quinientos caminantes perdidos. Las hojas caían, la nieve caía, el tiempo se deslizaba sobre las esquinas de los muebles como un sirope espeso.

Cuando se levantó para mirarse en el espejo tenía el cuello del camisón empapado. Se dirigió a la chica pálida de melena castaña y ojos tristes:

- Va a ser todo muy típico. Hagámoslo bien. Como Dios manda.

- Como Dios manda.

Bajó a la cocina y llenó un vaso de agua. En el cuarto de baño de sus padres había una caja y dentro de la caja un frasco que fue vaciando sobre su mano derecha. Se los tomó en cuatro puñados.

Al volver a la cama sacó “El Guardián entre el Centeno” de la mesilla y se durmió en el capítulo quinto, cuando Holden y sus amigos jugaban a tirarse bolas de nieve en Stancey.

Despertó del infinito con un tubo en la nariz y una jeringuilla en la muñeca izquierda. Sólo se escuchaba el bip-bip-bip acompasado del electrocardiógrafo.

De pronto las caras, las voces, las preguntas, los susurros, los gestos de angustia, la mano de su madre temblando sobre la suya.

El ciclo había terminado. Estaba al comienzo, bebiendo aturdida de la luz de Neptuno y pensando ya en otro planeta, mucho más lejano, mucho más inconcebible.

jueves, diciembre 01, 2005

¿Para qué quiero una ciudad cuando puedo tener un cementerio?

Hace años, cuando pasaba los veranos en el pueblo de mi madre, me presentaba una tarde en casa del alcalde y le pedía la llave del cementerio.

- Verá, es que pronto nos marchamos y quería pasar un tiempo rezando por los abuelos.

Nadie iba al cementerio solo. Como mucho, alguna visita de rigor para enderezar las flores desperdigadas por el viento en invierno. O la limpieza anual antes del Día de Todos los Santos, siempre a cargo de alguna de las primas de mi madre.

Claro que todos en el pueblo eran primos. Se podía trazar una línea zigzagueante desde el primero hasta el último de los doscientos habitantes, y siempre mantener la consanguinidad. Pero había otra línea más fina que proseguía y languidecía en el camposanto, entre las hojas muertas y los cipreses.

Algunas noches de verano de luna llena me subía al pequeño cerro que llamaban “La Mota”, la cúspide del pueblo, y me sentaba sobre la hierba. Siempre hacía viento en la cima de la Mota, aún en los agostos más crueles. Me sentaba ahí, apartándome el pelo de la cara, y seguía con mi vista de pájaro la pequeña carretera que acababa en el cementerio. Se podían trazar con claridad la pared cuadrada de piedra, los árboles meciéndose en la brisa y el brillo negro de la verja de hierro. Era pequeño y muy abarrotado, y las tumbas formaban cuadraditos ordenados en filas como una pequeña ciudad. Pero lo que realmente perseguía aquellas noches de luna era el destello. No sé si alguien lo llegó a saber, pero justo antes de la medianoche la luna estaba lo suficientemente alta como para proyectar un rayo sobre una losa de mármol, de forma que se producía un destello fantasmal, una luz blanca que flotaba quedamente en el centro de las tumbas.

Era mi secreto.

Al día siguiente, habiéndome asegurado del pequeño milagro y sabiendo que la luna aún estaría lo suficientemente llena, preparaba mi excursión.

Tenía que estar todo muy estudiado: como todo se sabía y comentaba en el pueblo, no podía limitarme a pedir las llaves para ir a rezar. Tenía que convencer a mi madre y a mi tía de que mi hondo sentimiento de piedad y reveración hacia el alma de los familiares muertos me provocaba una necesidad imperiosa de pasar un rato a solas con ellos. Mi madre, que me conocía bien, tenía la elegante deferencia de simular que se lo creía. Mi tía protestaba un poco, insistía en acompañarme y, ante mi negativa, se hacía la ofendida durante unas horas.

Pedía la llave en una hora prudente, antes de la cena, llamando a la puerta y poniendo la cara más amable que me podía inventar. Siempre me la daban. Creo que estaban preavisados, como los que le dan siempre la razón a los locos por miedo a las represalias.

- Toma. Mañana me la traes, ¿eh? No vayas a perderla por ahí. Y cuidadito con los fantasmas.

Cuando cerraban la puerta podía escuchar los cuchicheos en el fondo del pasillo:

- Otra vez ha venido a por la llave.

- Déjala, será que tiene algún muerto que velar.

- Pues que los vele en el entierro.

- Es que ya sabes, como viven ahí tan lejos....

- Quién sabe.

Era de esas llaves antiguas, pesada y gruesa, de hierro escamado por el tiempo. Me gustaba llevarla en la mano, bien agarrada, jugueteando con los dientecillos del extremo. Era la primera parte del ritual.

Como en todos los pueblos pequeños de Castilla, siempre había mujeres sentadas a la puerta de sus casas. Me miraban en silencio a mi paso hacia la carretera. Y, aunque me habían visto crecer, siempre me miraban como miraban a los forasteros. Yo les sonreía, llave en mano, luna en mente, y ellas asentían con la cabeza tímidamente, y saludaban:

- Qué, ¿hace calor, eh? No te vayas muy lejos.

- Ya está empezando a refrescar.

- Bueno, pues a ver si te vas a poner mala de tanto pasear por ahí tú sola.

- Si yo no voy a ningún sitio, me voy a cenar.

- Bueeeeno, hala, hasta luego, hala.

La casa de la abuela, donde pasábamos los veranos, estaba justo en la entrada de la carretera. Entraba, cenaba rápida e impaciente en la cocina, les recordaba levemente dónde iba y me marchaba antes de que pudieran decir nada más.

Creo que alguna vez me debieron seguir. Pero eso me daba igual

El camino era corto: apenas cinco minutos entre campos de trigo y henares amarillentos. Alguna vez me acompañó, curioso y cola-agitante, el perro de caza de mi tío. Yo le dejaba venir, le contaba lo bonita que era la noche, le daba palmaditas. Pero, al llegar a la verja de hierro, se daba media vuelta y volvía a casa como si oliera algo que no era de este mundo.

Siempre tocaba un poco la verja de barrotes antes de abrirla. Estaba muy oxidada, herrumbrosa y verdecina. Luego introducía la llave, que cada vez se resistía más, y la puerta lanzaba un profundo gemido para darme paso al cementerio.

Y ahí estaba, en el centro, envuelto entre las sombras de los cardos y la hierba salvaje, transparente a ratos y descaradamente opaco a otros, el destello lunar.

La losa ya no era blanca. El mármol rajado se había tornado grisáceo y amarillento, pero bebía de la luz lechosa como un recién nacido. Yo me acercaba siempre despacio, respirando con lentitud en silencio reverencial, y me ponía de pie junto a ellas. Una pequeña placa de piedra rezaba los nombres, grabados a cinceladas cincuenta años atrás:

Lorenzo Aragón y Florentina Onecha, E.P.D.

Mis bisabuelos.

Después me sentaba encima de la losa, recogiendo en mi regazo el haz de luna. Y miraba hacia el horizonte donde se dibujaba el perfil del pueblo, con su cerro en el centro. Me imaginaba que destello se habría apagado o difuminado por mi figura, o tal vez sólo se vería el punto blanco de mi cara mirando hacia arriba.

Yo era un fantasma. Y estaba en comunión con todos ellos.

Me tumbaba boca arriba, me sentaba, cruzaba las piernas, disfrutando del momento. En la brisa estival el ciprés crujía al mecerse sobre mi cabeza, contándome historias secretas que yo atesoraba con los ojos cerrados y luego nunca conseguía recordar. Un rato más tarde paseaba despacito entre el resto de los habitantes, saludándoles uno a uno. E iba arrancando margaritas para dejárselas a algunos: a Rafa, el niño rubio que se suicidó colgándose de una cadena en el corral de su padre; a Elpidio, el cura del pueblo que murió de un infarto un domingo dando misa, justo después de la homilía; a Maria, la deficiente mental a la que los chicos llevaban a escondidas a los campos de heno para obligarla a que se la chupara por turnos a cambio de vente duros, y que un día se murió en su casa, dormida; a mi abuela, que tenía flores frescas porque sólo hacía un año que había muerto nonagenaria y también dormida en casa de mi madre, dejando un olor a violeta dulzona y mustia que nunca abandonó la habitación; a mi tía Leonor, muerta a los dos días de nacer por unas fiebres infantiles...

Me paseaba entre las tumbas como si fueran calles, saludando a cada puerta y contándoles cosas: que el verano estaba a punto de acabar y ya habían empezado a sacar los tractores a los campos para empaquetar el heno; que hacía mucho que no ahorcaban ningún perro en el pinar al lado del molino, pero que seguían desapareciendo los chuchos callejeros, que a ver si se enteraban de qué hacían con ellos; que los gatos husmeaban entre las rendijas de las casas abandonadas en la Mota y a veces se veían murciélagos adormilados boca abajo en las paredes de la iglesia. Que hacía calor.

- Aquí abajo estamos bastante frescos – me decían.

- Bueno, no me esperéis aún.

Cuando sonaba una débil y única campanada a lo lejos, en la torre de la iglesia, el destello comenzaba a remitir y debilitarse, como buscando otro punto de la tierra donde apoyarse. Y yo me sacudía las puntitas de los cardos de los vaqueros, me rascaba los ojos, me despedía con una mirada y pasaba al otro lado de la verja, que volvía a llorar melancólica al cerrarla.

jueves, noviembre 24, 2005

Nevermore

Era una noche de sábado. Ella no estaba. Hacía ya muchos sábados que no estaba; de hecho, era como si su vida desde los últimos meses hubiera sido un largo y continuo sábado lleno de sus ausencias.

Fue a la nevera y se abrió una lata de cerveza:

Chass.

y se sentó en el sofá a mirar pasar el tiempo. No pasaba; se empeñaba en quedarse quieto delante de sus narices como una estatua de mármol.

- Hola, tú – le dijo al tiempo.

- Hola, tú – le contestó.

Una grieta larga, sinuosa, negra, discontinua e inmisericorde viajaba desde el techo al suelo en la pared donde habían colgado las fotos, enfundadas en marcos de cristal del todo a cien.

Ella en una cueva llena de murciélagos, apuntándoles con la linterna apagada como si fuera un revólver, y la pátina de mil estalactitas heladas en la melena castaña; ella rabiosamente morena con un vestido verde, sonriendo a la cámara en el Malecón, una mano en la cintura y la otra haciendo sombra para protegerse del sol; ella aquella noche del apagón, en camisón, sosteniendo una vela en un pasillo oscuro y dejando entrever las curvas de su cuerpo desnudo bajo el algodón; ella en el altar vestida de blanco; ella en la montaña rusa con la cara retorcida por el terror y las manos aferradas a la barra de hierro; ella mirando fijamente a un punto inconexo del espacio, llenando la cámara del gris de sus ojos.

Él en la playa, sentado sobre una roca, los brazos cruzados sobre el pecho, mirando al mar. Él al volante mirando directamente hacia la carretera, forzando una media sonrisa; él en ese mismo salón, sentado en ese mismo sofá, riéndose con un poco de histeria simulada de un chiste ya olvidado; Él apoyado contra un árbol en un bosque al atardecer, resguardándose del frío con una cazadora caqui; él en un mercado callejero haciendo malabarismos con tres naranjas y sosteniendo un cigarro mortecino en la punta de los labios.

Fumó y bebió lentamente mientras paseaba su mirada a lo largo de cada recoveco de la grieta. Cuando llegó al final, empezó de nuevo.

Al rato estaba dormido como un niño, en esa misma esquina del sofá. Tres horas después le despertó el crujido de la ventana abriéndose bruscamente por un golpe de viento.

- Mierda.

Se levantó a cerrar. El frío arrasó el cuarto de estar como un invitado desagradecido. Apretó bien las bisagras y se abrió otra cerveza:

- Chass.

Viajó por la grieta un par de veces más y bostezó.

Su mirada se posó brevemente sobre la foto del Malecón:

- ¿Más allá del tiempo, dónde estarás?

Sólo contestó el crujido de las paredes.

Con los primeros rayos de la mañana los ojos empezaron a picarle. Se frotó los párpados y miró el libro que no había leído, indolente sobre la mesa.

- Buenas noches – le dijo al libro.

- Buenas noches – contestó.

De camino a la cama se acercó a la ventana del dormitorio para bajar la persiana. Miró un momento hacia la calle. Ahí estaba ella. Su figura era pequeña y oscura, andaba muy despacio y en ningún momento miró hacia arriba; pero en el silencio del amanecer se escuchaban perfectamente sus pasos en dirección al portal, y podría haber reconocido la cadencia de ese ritmo entre mil.

Bajó la persiana, cerró la puerta y durmió.

domingo, noviembre 20, 2005

¿Quién es?

A veces, cuando hago "click" con la cámara, salen más de una versión de la misma. No sé si será un leve temblor de la mano o del brazo que provoca el movimiento repentino del instante; pero a veces soy varias. Y, lo más curioso, es que a menudo recuerdo haber sido otra en el momento del click. Pero no recuerdo quién.

10 años después

El otro día me encontré por la calle a una antigua amiga, de esas que se quedan difuminadas en el tiempo por la falta de tiempo, valga la redundancia, o la falta de esas cosas que hacen falta para mantener una amistad viva. O tal vez por falta.

Pesaba unos 40 kilos y no medía menos de 173 centímetros.

Yo no soy de las que apuntalan a lo obvio. Si alguien tiene un enorme grano en la nariz, o incipiente calvicie, o barriga de botijo castellano, o el aspecto de haber vagado por el Serengeti durante 3 meses chutándose jaco, una asume que ya lo saben. Aunque luego te dirijan esa mirada tipo “sé que lo sabes y no lo dices” y tú se la devuelvas con una mirada tipo “sé que sabes lo que pienso y no voy a confirmártelo para que me vendas tu excusa”.

Así que no dije nada.

Ella navegaba en un mar de ojeras, arrugas de ropa mal ajustada, cabellos finos que se posaban en el jersey soltándose de su media melena y parecían que habían sido arrancados a puñados, y la laxitud del que sabe que tiene un pie en el borde del abismo.

No dije nada. Sólo alcancé a preguntar algo insustancial:

- ¿Entonces, todo bien?

- Sí, qué bien verte. Vengo de comprarme una chaqueta. Llevo toda la tarde.Es difícil encontrar una 34 hoy en día.

- Supongo.

- Bueno, supongo que tú no tienes problemas de esos.

- No, ja, ja, te aseguro que no. Mírame.

- Vaya, lo siento. No quería decir nada grosero.

- ¿Qué grosería, mujer?

Se quedó callada. Su mirada de orgullo decayó un poco. En el fondo, estaba tan perdida como yo.

- Bueno, tampoco te sientas mal. En el fondo estoy fatal, mírame. Me tengo que quitar estas cachas, se me ha puesto un culo que...

- Estás bien, en serio.

- ¿Tú crees?

- Sí.

¿Qué decir frente a la evidencia? Hace 10 años ella era una chica lozana y pneumática de mejillas sonrosadas. Yo también, hace 10 años, tenía menos lorzas. Digamos que entonces estábamos a la par. Ahora nos habíamos convertido en polos opuestos y, por algún motivo, imaginé que su espejo mentía muchísimo más que el mío. Y que sus pasos eran mil veces más frágiles.

- Oye, si algún día necesitas algo... – le dije.

- Gracias, igualmente.

- Lo digo en serio.

- Yo te veo muy bien, oye.

- Bueno, podría mejorar. Pero yo te veo estupenda.

- Estoy fatal. Pero si quieres un día de estos te vienes conmigo al gimnasio. Ya verás cómo se te quitan los complejos.

- Claro.

- Bueno, dos besos. Nos vemos.

- Nos vemos.

Me marché con un sentimiento de culpabilidad abrumador, abotonándome con un poco de esfuerzo el abrigo de la talla 44. Hacía mucho, mucho frío.

Hace muchos años, estuve en ese mismo lugar donde el frío cubre los huesos de pena. Pero no fui capaz de decírselo.

sábado, noviembre 19, 2005

Bon soir, mon cher père

Esto me contaba:

Una mañana se levantó y su hermano Ildefonso le recordó que tenían su reunión anual con los compañeros de la División Azul. Él nunca había estado en la División Azul, porque la guerra le pilló con trece años. Pero aún así se le requería, como apoyo moral, como hermano e hijo de militares.

“Volverán a sonar banderas gloriosas, y el nombre de nuestra patria quedará marcado a fuego en la historia del mundo”, le recordaban mientras su hermana le planchaba el traje negro.

Sólo recordaba, de aquella época infernal, el sabor del chocolate que le robaban a los soldados italianos. O los juegos en el patio de la casa corrala de Valladolid con máscaras antigas rescatadas de algún socavón.

“Nos las poníamos Valentín y yo y matábamos culebras a hachazos. Y luego corríamos por los balcones emulando a los francotiradores, con tirachinas.”

La División Azul.

Siempre llevaban gafas oscuras a las reuniones. Y se alojaban en el Cuartel General del Ejército de Madrid.

“Todo olía a alcanfor y a puros habanos”.

Luego, un café con anís en el Chicote y una visita a las meretrices.

Se acicaló el cuello, se repeinó, se puso el traje negro y se subió a la moto.

Y desayunó en París.

Esta foto se la hizo un vendedor de periódicos que se llamaba Etienne. El azul se lo puse yo; que me perdone por esos calcetines.

Cada vez que visito su tumba, le saludo de la misma forma:

- Bon soir, mon cher père.

Kowagashi-san

Kowagashi-san se duerme en todas las reuniones.

Kowagashi-san es un joven ejecutivo de Kyoto con suaves rasgos juveniles. Tiene el pelo arremolinado sobre la cabeza. Siempre lleva un ajustado traje negro y camisa blanca. Y una corbata negra, anudada con rigidez.

Kowagashi-san nunca sonríe. Sólo lo ha hecho una vez, y nadie más que yo le ha visto. Le pregunté sobre el significado de un kanji de plata que suelo llevar al cuello, y que significa “cielo”:

- ¿Es el cielo físico o el metafísico?

- El cielo, el cielo es el cielo. No existe otra cosa porque es. El cielo es.

- Es.

- “El cielo es ser uno con Dios”. Confucio.

- ¿Tú crees en dios?

- No. Confucio era chino. Yo no.

- ¿Entonces qué cielo es este?

- Es el cielo. No existe otra cosa. Es lo que hay y lo que es. Como cuando cierras los ojos, sólo ves lo que es.

- ¿Entonces cómo sabes qué es?

- Porque es.

- Kowagashi-san, ¿has dormido hoy?

- No.

Y entonces sonrió. De oreja a oreja, con pequeños ataques entrecortados de hilaridad. Con espasmitos.

Y una sombra cruzó su cara.

- Buenos días.

- Buenos días, Kowagashi-san.

Entró en la reunión y se sentó. A través de la cristalera le vi ordenar un taco de folios, preparar el bolígrafo, humedecerse los labios, ponerse delicadamente unas gafas de pasta, sacar un informe de una impoluta carpeta azul, colocarlo milimétricamente paralelo al taco de folios, ajustarse el nudo de la corbata, cerrar los ojos y dormir.

viernes, noviembre 18, 2005

Luego ya sabes lo que pasa

Es como uno de esos muñecos-tentetieso de antes, aquellos grandotes (tamaño niño, y como entonces todos éramos niños, pues eran grandotes), periformes, con un peso abajo, que cuando los empujabas se reincorporaban como un resorte-péndulo. Es realmente así, sin exageraciones, sólo que justo debajo de donde tendría el depósito de arenilla hay dos piernecitas que lo transportan de un pasillo a otro y de un despacho a otro serio, siempre serio, simulando ensimismamiento laboral.

Lleva gafitas finas y metalizadas, y un peinadísimo pelo castaño lacio que le cae sobre el ojo izquierdo como un proyecto de flequillo.

Viste con extremada pulcritud, sus corbatas son un alarde de laissez-faire y sus zapatitos siempre relucen. Y no sólo eso sino que también demuestra que, en algún lugar de la ciudad, es posible encontrar camisas cuatro tallas más pequeñas por arriba que por abajo y pantalones tres tallas más grandes por arriba que por abajo.

Pasa por mi mesa todos los días. De vez en cuando, pasa más veces de lo necesario. A veces se queda un minúsculo segundo de más en la esquina, acariciando el poliuretano del vaso de café y penduleando concupiscentemente entre la proximidad de mi hombro izquierdo y la pared. Y a veces, si coincidimos en un pasillo o en la cafetería, se atusa la corbata, aspira y barre en una visual vertical la línea que empieza en mis pies y acaba en mi cabeza. Y sonríe leve, muy levemente.

De cuando en cuando me saluda con efusividad proporcionalmente indirecta al número de personas que me rodean.

He aquí el ejemplo del saludo de hoy:

- Buenos días, ALÍCIA (siempre hace hincapié en poner gran énfasis en la primera “i” y apretando bien la puntita de la lengua entre los dientes al pronunciar la “c”)

- Buenos días, _______.

- Te noto cansada, ¿has dormido poco?

- He dormido lo justo.

- Necesitas descansar más, mujer. Y salir menos. Que luego SABEMOS lo que pasa.

(A continuación me mira directamente a los ojos, eleva la comisura izquierda de su boca dos milímetros, sacude la cabeza en un espasmódico ademán de retirarse el proyecto de flequillo del ojo izquierdo, y se va.)

- Hasta luego, ALÍCIA.

- Hasta luego, _______.

Vuelvo a mi trabajo. Me olvido por un instante del mundo y me adentro en el submundo. Me pierdo en doce mil procedimientos de pre-aprobación , quinientas solicitudes de visado, doscientos veintiocho mil requerimientos técnicos. Y justo cuando estoy a punto de creerme de verdad lo que estoy haciendo, me llega un flash retrospectivo como un estallido de imágenes. Fundido a blanco...

Finales de primavera, 1994. Madrid.

La casa del Pijolisto aquel.

Llevaba (él llevaba) bermudas de marca Panama Jack, sandalias Camper y camiseta Loreak Mendiak. Tenía un finísimo pelo castaño oscuro y lacio que le caía sobre un ojo derecho en proyecto de flequillo, y los ojos más impenetrables que había visto nunca.

Hacía cinco meses que nos conocíamos y su mayor cumplido hasta la fecha había sido hacia mi bolso con la foto de Audrey Hepburn. Pero yo me mantenía fiel a mi look “rastros del rastro”... creo que de ahí surgió el morbo. O lo que fuera que surgiese esa noche; tenía aún por añadir a mi lista de despropósitos a un pijolisto y a un joven cura católico, y ahí estaba la oportunidad para llegar casi al final de mi camino.

Cenamos algo encargado al Mallorca entre los candelabros y las figuritas pastoriles de Lladró delicadamente rodeadas de relucientes uvas de cristal (era la casa de sus padres, obviamente) y me cogió la mano.

- Creo que es la primera vez que te cojo la mano.

- ¿A que es una buena mano?

- Mujer, di algo más bonito.

- No, que luego sabemos lo que pasa.

- Hablas igual que mi amigo _________. ¿Te hablé alguna vez de él? Es como un tententieso.

- ¿Tienes un amigo tentetieso?

- Sí, trabajamos juntos. Siempre estamos contándonos nuestros asuntos con las mujeres. Y él siempre está diciendo “luego sabemos lo que pasa”.

- ¿Y qué es lo que pasa ahora?

Lo que pasó es largo de contar. Baste con decir que fue mi primer y último Pijolisto, y también la última vez que me autosometía a un experimento de tal calibre.

Cuando me incorporé a esta empresa aparecieron 20 ingenieros de otra, “de prestado”, para realizar una fase del proyecto. Uno era el Pijolisto. Nos encontramos por sorpresa un día frente a la máquina de refrescos, soportando el embarazoso momento con una cocacola fresquita. Él se apartó el frondoso flequillo del ojo derecho y yo hablé un poco del Comité de Gestión de Proyectos. Dos días después, para mi tranquilidad laboral, le destinaron a otro edificio.

Pero hoy resurgió aquella noche de la penumbra de mi subconsciente, al eco de las palabras:

- Luego SABEMOS lo que pasa.

- Siempre nos contamos nuestros líos con las mujeres.

Me levanté, corrí a la máquina de refrescos y saqué una cocacola.

Me sumí en un tierra-trágame:

¿Qué detalles escabrosos habrían llegado a los oídos de Tentetieso? ¿Qué insospechadas imágenes de mi persona atesoraría en su peinadísima cabeza? ¿Qué fuerzas motrices elevarían la comisura de su labio cada vez que me observaba?

Y ahí estaba, como invocado por la Ouija, detrás de mí. En la máquina de café.

Le miré.

Me miró.

Sonrió, y acarició el poliuterano.

Me decidí a levantar la tapa del foso:

- ¿Sabes, _______? No hace falta que finjas más.

Silencio...

- Creía que eras tú la que fingías. Ya sabes...

- ¿Eso te dijo?

- Entonces... ¿no?

- Estás muy mal informado.

- Si quieres, cuando salgamos, me lo explicas mejor.

Silencio....

De pronto, una fuerza misteriosa me provocó pegar un paso hacia delante y tropezar aparatosamente con su café.

El líquido humeante se deslizó por la camisa impoluta.

- ¿Ves? Esto es fingir. Ahora ya sabes lo que pasa.

Mañana, no sé qué pasará. Sólo que, mucho me temo, se volverá a poner tieso. Y yo tendré que volver a enterrar ciertos recuerdos en mi subconsciente.

El vuelo de las golondrinas

Sale de casa cada mañana a las 7:00 arrebolado por el transcurrir de la noche, alzando la mirada para seguir los dibujos en movimiento de las golondrinas viajeras.

Sabe lo que va a ocurrir pero ya no lo teme como la primera vez. Incluso lo espera con impaciencia.

A las 7:15 entra en el mismo bar de siempre y se aproxima a la barra con la parsimonia del sonámbulo.

Se sienta y pide un café con poquita leche. El camarero le saluda por su nombre. Alguien le ofrece el periódico, y la mano se le queda en el aire: no está. Porque ya en el momento de remover el azúcar está flotando por encima de todos, oteando su Reino. Despachando a gusto con el destino de cada uno de los presentes sin que ellos lleguen nunca a saberlo. Perdonándoles la vida sin que adivinen que han estado a punto de perderla. Juzgando con benevolencia sobre sus almas. Siempre, siempre, infinitamente magnánimo. Jugando a los dados con los secretos del ser, los números del porvenir y las claves de la eternidad.

¿Qué terror embargaría a los presentes si vieran el brillo de su corona de fuego en esos momentos? ¿Dónde se esconderían del ángel o demonio del alba?

En quince minutos ha construído mil ciudades, ha compuesto mil partituras y resuelto mil enigmas. Pero es un regalo que sólo se entregará a si mismo.

A las 7:30 de cada mañana aterriza suavemente sobre su cáscara humana. Y entonces recuerda su nombre, pide el periódico, saluda al camarero y se va a su casa, a dormir.

A las 7:40 se cruza por la misma calle con otro hombre que, perdido en el silencio de la mañana, camina lentamente mientras sigue con la mirada el vuelo de las golondrinas sobre su cabeza.

jueves, septiembre 01, 2005

Movilización y reestructuración.

Tengo un piso nuevo.

Tiene tres balcones con vistas a la tienda de hip-hop, a la esquina donde hacen negocio los travelos exiliados de La Castellana, al adonis color chocolate espeso del balcón de enfrente, al yonqui oficial de Malasaña Sur, a la esquina con la Cervecería La Ardosa, a los suculentos contenedores que de cuando en cuando vomitan extremidades rígidas en bolsas de basura, a las colegialas que hacen pellas y se pasean de los brazos con la minifalda escolar mirando de reojo como fugitivos, a los camellos que bajan a por el pan, a las marujas que se compran la papelina, a los estudiantes de la escuela de Artes y Oficios con el pelo enrastado y las zapatillas de mucho diseño, a "El Hombre Tranquilo", a la peluquería más in de la periferia chuecana, a la clínica veterinaria donde pronto inyectarán a mi gatita Elektra con líquidos antiparasíticos, al sex shop de saldo, a mi ancho ombligo.

Pero es mío.

Y aquí empieza todo, una vez más.